玄奘取经的真实历史令人叹服。公元627年,他踏上了前往印度的漫漫征途,历时18年,带回657部珍贵的佛经。他的经历被弟子慧立以生动的笔触记录在《大慈恩寺三藏法师传》中,首次为这一故事增添了神秘色彩,成为民间改编的灵感之源。随后的岁月里,《大唐三藏取经诗话》为我们带来了猴行者(孙悟空的原型)与深沙神(沙僧的原型)等人物,元代杂剧与《西游记平话》更是逐步丰富了情节和人物形象。最终,吴承恩将这些素材巧妙地整合在一起,创作出脍炙人口的《西游记》。

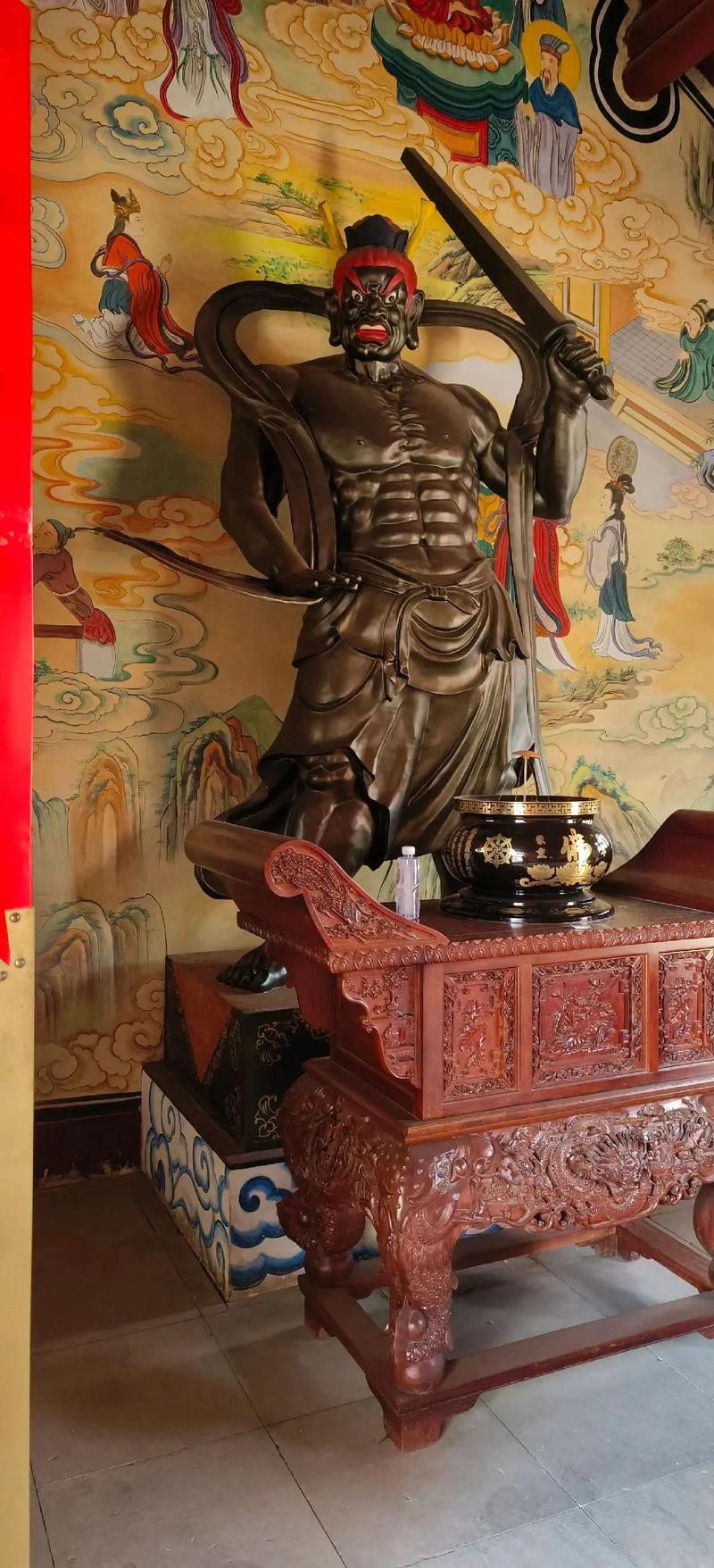

原著中的隐喻与真相引人深思。天庭与佛界的描绘并非理想化的净土。天庭等级森严、腐败无能,如玉帝因小事而对百姓生死置之不理;佛界的阿难、迦叶公然索贿,如来的默许暴露了其虚伪的本质。孙悟空从反抗压迫到最终成为斗战胜佛的过程,反映了个人在权力体系压迫下的无奈妥协。妖怪与百姓的关系也值得。许多妖怪远离人类聚居地,只在荒山野岭活动,其威胁被人为夸大。实际上,真正压迫百姓的是背后的神佛体系:这些妖怪多为神佛的坐骑或仆从,作乱后往往被“回收”,暗示了统治阶层对底层苦难的漠视。

沙僧颈挂的九个骷髅头引人遐想,被推测为唐僧前九世的遗骸,象征着取经之路的轮回悲剧。其母为辨认身份咬其手指的情节,则暗含着对“长生执念”的批判。这些隐喻与真相让我们更加深入地理解了原著的内涵。

关于阴谋论的破灭,如“真假美猴王”中“六耳猕猴取代孙悟空”的传言,这些都是读者对原著过度解读的结果。如来佛祖道出“二心争斗”的本质,强调了修行需降伏心魔的道理。孙悟空被称为“心猿”,其成长线完整且连贯,不存在角色替换的情节。这些传言大多源于认知偏差,如简化复杂性、情感满足等,与原著主题“修行证道”背道而驰。

《西游记》不仅仅是一部神话小说,更是一部蕴含深刻哲理的杰作。它通过对天庭、佛界、妖怪等元素的描绘,揭示了权力体系的腐败、个体在体制下的无奈妥协、底层百姓的苦难等社会现实。它也告诉我们,修行证道才是真谛,那些阴谋论只不过是对原著的误解而已。